PERISTIWA GEGER CILEGON 1888

Perlawanan bersenjata yang paling menonjol di Banten pada abad ke-19 adalah peristiwa yang dikenal dengan “Geger Cilegon”,

pada tanggal 9 Juli 1888 yang dipimpin oleh para ulama. Dalam setiap

pengajian/dzikiran yang diadakan di rumah-rumah atau pun di masjid, para

ulama itu selalu menanamkan semangat jihad menentang penjajah kepada

masyarakat.

Melalui pesantren-pesantren, para tokoh itu dengan mudah melancarkan

taktik perjuangan menentang pemerintahan kolonial. Gerakan itu antara

lain dipimpin oleh Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, Haji Marjuki,

dan Haji Wasid.

Haji Abdul Karim adalah seorang ulama di desa Lampuyang, Pontang yang

kegiatan sehari-harinya mengadakan pengajaran agama pada masyarakat di

daerahnya. Kegiatan pengajian Kiayi ini semakin berkembang terutama

setelah ia kembali dari Mekkah tahun 1872.

Haji Abdul Karim mendirikan pesantren di Tanahara, yang dalam waktu

singkat mendapat banyak murid dan pengaruh terhadap penguasa pribumi,

seperti bupati, penghulu kepala di Serang serta Haji R.A. Prawiranegara,

pensiunan patih Serang. Begitu besar pengaruhnya di kalangan rakyat dan

pejabat pemerintah sehingga dikenal pula sebagai “Kiyai Agung” bahkan

dianggap sebagai “Wali Allah”.

Dalam mengadakan acara dzikiran di rumah-rumah tertentu, langgar atau

masjid, Haji Abdul Karim selalu menganjurkan tentang perlunya perang

sabil terhadap pemerintah kolonial yang kafir.

Ketika Kiyai Haji Abdul Karim akan ke Mekkah untuk kedua kalinya pada

tanggal 13 Pebruari 1876, banyak kiyai, tokoh masyarakat dan pejabat

pemerintah yang datang untuk mengucapkan selamat jalan. Rakyat dari

Tanahara, Tangerang dan sekitarnya berbondong-bondong menunggu di

pinggir jalan yang akan dilaluinya. Khawatir akan terjadi huru-hara,

pemerintah kolonial minta supaya Kiyai Haji Abdul Karim berangkat

langsung menggunakan kapal laut dari Tanahara ke Batavia.

Sebagai ganti pimpinan pesantren dipercayakan kepada muridnya, Kiyai

Haji Tubagus Ismail, yang juga gencar menganjurkan perlawanan kepada

penjajah kafir. Anjuran itu disambut baik kiyai-kiyai terkenal seperti :

- Kiyai Haji Wasid dari Beji,

- Haji Abu Bakar dari Pontang,

- Haji Syadeli dari Kaloran,

- Haji Iskhak dari Saneja,

- Haji Usman dari Tunggak,

- Haji Asnawi dari Lempuyang,

- Haji Muhammad Asyik dari Bendung.

Gerakan semacam ini timbul pula di Tanahara yang dipimpin oleh Haji

Marjuki, yang dalam waktu singkat pengikutnya bertambah banyak, di

samping dari Banten, juga dari daerah lain seperti Tangerang, Bogor dan

Batavia.

1. Beberapa Peristiwa Yang Mendahului Geger Cilegon

Tokoh menentukan dalam peristiwa Geger Cilegon ini adalah Haji Wasid,

yang pernah belajar di Mekkah pada Syekh Nawawi al-Bantani, kemudian

mengajar di pesantrennya di Kampung Beji, Cilegon.

Tiga pokok ajaran yang disebarkan kepada muridnya adalah tentang

Tauhid, Fiqh dan Tasawuf merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

dalam ajaran Islam dan harus dipraktekan dalam setiap kegiatan

sehari-hari.

Bersama kawan seperjuangannya: Haji Abdurahman, Haji Akib, Haji

Haris, Haji Arsad Thawil, Haji Arsad Qashir dan Haji Ismail, mereka

menyebarkan pokok-pokok ajaran Islam itu kepada masyarakat.

Dengan memahami tiga pokok ajaran Islam ini diharapkan,

murid-muridnya, akan menjadi muslim yang baik dan taat dalam menjalankan

semua perintah agama serta menjauhi segala yang dilarang-Nya.

Segala peribadatan, segala ketaatan dan segala harapan hendaknya,

semuanya, ditujukan kepada Allah; bukan kepada manusia dan bukan kepada

benda lainnya. Peribadatan dan penyembahan yang ditujukan kepada selain

Allah adalah musrik, dan ini termasuk dosa besar, tanpa ampunan dari

Allah. Tiada takut dan tiada harap; tiada benci dan tiada suka, kecuali

semuanya karena Allah.

Dalam pada itu, antara tahun 1882 dan 1884 keadaan rakyat Banten

khususnya di Serang dan Anyer ditimpa dua malapetaka; kelaparan dan

penyakit sampar (pes) binatang ternak. Diperkirakan, hampir dua tahun

hujan tidak turun, sehingga tanaman padi tidak ada yang tumbuh dan air

minum pun sulit didapat.

Musim kering yang berkepanjangan ini, menyebabkan kelaparan

merajalela. Tanah pertanian, yang sebagian besar berupa “tadah hujan”

menjadi kering, sehingga tidak ada tumbuhan yang dapat ditanam penduduk

desa. Karena kurangnya makanan ini maka banyak penduduk yang terjangkit

penyakit demam yang parah; terutama sekali kaum perempuan.

Untuk menggambarkan keadaan rakyat Banten pada saat itu, PAA.

Djajadiningrat, menyaksikan bahwa di pasar Kramatwatu, Cilegon, hampir

sering menemukan bayi di pojokan pasar yang ditutupi selembar daun

pisang, sekedar untuk menjaga dari teriknya matahari. Bayi-bayi ini

sengaja ditinggalkan ibunya karena ia tidak mampu lagi memberinya makan,

dan mengharapkan nanti ada yang mengambil untuk memeliharanya; atau

karena ibunya tiba-tiba terkena demam dan meninggal tidak lama kemudian.

Istri wedana Kramatwatu, ibunya PAA. Djajadiningrat, berhasil

mengumpulkan sampai 20 orang anak yang kemudian dipeliharanya di

Kawedanaan.

Karena musim kemarau ini pula maka berjangkit wabah penyakit sampar

(pes) yang menyerang ternak kerbau atau kambing (1880). Penyakit hewan

ini menular dengan cepat, sehingga pemerintah kolonial menginstruksikan

supaya membunuh dan mengubur atau membakar semua kerbau atau kambing di

suatu desa yang di sana terdapat kerbau yang berpenyakit agar jangan

menular ke desa lain. Dengan demikian, kerbau yang tidak terkena

penyakit pun turut dibunuh pula.

Bagi rakyat petani, ternak kerbau bukan hanya dianggap sebagai hewan

peliharaan tapi juga teman/sahabat yang banyak membantu pekerjaannya di

sawah, sehingga perlakuan demikian membuat tambah sedih, dianggap suatu

kekejian dan kesewenang-wenangan yang membuat makin besar kebencian

kepada Belanda dan anteknya; walaupun mereka tidak bisa berbuat apa-apa,

pasrah dengan perlakuan itu.

Ironisnya, kerbau atau kambing yang dibunuh tentara kolonial ini,

karena banyaknya, tidak sempat dikuburkan, sehingga bangkai hewan dapat

ditemukan di mana-mana; dan ini mengundang datangnya penyakit baru lagi

bagi rakyat desa. Tidak heran dari catatan yang ada pada bulan Agustus

1880, dari ± 210.000 penderita, tercatat lebih dari 40.000 orang di

antaranya tidak dapat tertolong dan menemui ajalnya (Kartodirdjo,

1988:88).

Pemandangan di desa-desa sungguh menyedihkan, jalan-jalan sepi,

banyak rumah tidak dihuni, sawah dibiarkan mengering karena tiadanya

tenaga. Banyak ibu tidak dapat menyusui anaknya sehingga angka kematian

anak tinggi sekali. Dari banyak rumah terdengar ratap tangis, dzikir dan

do’a.

Kesedihan yang mendalam itu ditambah lagi dengan meletusnya Gunung

Krakatau di Selat Sunda (tanggal 23 Agustus 1883), ─ yang menimbulkan

gelombang laut setinggi 30 meter melanda pantai barat Banten,

menghancurkan Anyer, Merak, Caringin, serta desa-desa Sirih, Pasauran,

Tajur dan Carita. Kesemuanya merenggut korban ± 21.500 jiwa tenggelam

disapu gelombang. Daerah tempat bencana alam itu luluh lantak tersapu

gelombang pasang.

Musibah yang datang bertubi-tubi menimpa rakyat Banten dengan

sendirinya membawa dampak luas, tidak hanya di bidang sosial ekonomi,

tetapi juga dalam bidang sosial politik dan kehidupan keagamaan. Meski

pun kehidupan sosial ekonomi segera dapat dipulihkan beberapa tahun

kemudian, namun suasana di kalangan rakyat penuh kegelisahan dan

keresahan.

Sementara itu, pihak pemerintah kolonial melaksanakan sistem

perpajakan yang baru, sehubungan dengan penghapusan pelbagai kerja

wajib, seperti kerja pancen dan kerja rodi. Dalam keadaan yang sangat

menyedihkan itu, pengenaan pertanggungan pajak di luar kewajaran,

semakin menambah penderitaan rakyat.

Untuk menggambarkan besarnya pajak yang ditanggung rakyat Banten,

setahun setelah letusan Gunung Krakatau, pajak tanah f. 125.000,- Pada

tahun berikutnya, 1884, pajak tanah itu untuk seluruh negeri dinaikkan,

sehingga jumlah pajak yang terkumpul jauh besar jumlahnya dari jumlah

pajak tanah tahun 1972, meskipun jumlah penduduk turun ± 100.000.

Berbagai macam pajak yang dikenakan kepada penduduk negeri; dari

mulai pajak tanah pertanian, pajak perdagangan, pajak perahu, pajak

pasar sampai kepada pajak jiwa ─ yang besarnya kadang-kadang di luar

kemampuan dan penetapannya tidak mengenal keadaan, ditambah dengan

kecurangan-kecurangan pegawai pemungut ─ menambah keresahan dan

mempersubur rasa benci penduduk kepada penjajah.

Dalam keadaan penderitaan rakyat yang bertumpuk ini, banyak di antara

mereka yang lari ke klenik (tahayul). Mereka lebih mempercayai dukun

dan benda-benda yang dianggap keramat dari pada mohon pertolongan Allah.

Tersebutlah di desa Lebak Kelapa terdapat sebatang pohon kepuh besar

yang oleh sebagian penduduk dianggap keramat, dapat memunahkan bala

bencana dan meluluskan apa yang diminta asal saja memberikan sesajen

bagi jin penunggu pohon itu.

Berkali-kali Haji Wasid memperingatkan penduduk, bahwa perbuatan

meminta selain kepada Allah adalah termasuk syirik. Tapi bagi penduduk

yang kebanyakan tidak mengerti agama, fatwanya itu tidak diindahkannya.

Melihat keadaan ini, Haji Wasid tidak dapat membiarkan satu kemusyrikan

ada di depan matanya tanpa berusaha mencegah. Dengan beberapa orang

muridnya ditebangnya pohon berhala itu pada malam hari.

Keadaan inilah yang membawa Haji Wasid ke depan pengadilan kolonial

pada tanggal 18 Nopember 1887. Ia dipersalahkan melanggar hak orang lain

sehingga dikenakan denda 7,50 gulden. Dendaan yang dijatuhkan kepada

kiyai ini, menyinggung rasa keagamaan dan rasa harga diri murid dan

pengikutnya.

Satu hal lagi yang ikut menyulut api perlawanan ini adalah

dirubuhkannya menara langgar (musholla) di Jombang Tengah atas perintah

Asisten Residen Goebels. Goebels menganggap menara yang dipakai untuk

mengalunkan azan setiap waktu shalat, mengganggu ketenangan “masyarakat”

kerena kerasnya suara, apalagi waktu azan shalat subuh.

Asisten Residen menginstruksikan kepada Patih agar dibuat surat

edaran yang isinya supaya shalawat, tarhim dan azan jangan dilakukan

dengan suara keras, karena ‘Tuhan tidak tuli’. Faktor-faktor

ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi, politik dan budaya yang

dipaksakan pemerintah kolonial Belanda ini berbaur dengan penderitaan

rakyat yang sudah tidak tertakarkan menumbuhkan perlawanan bersenjata.

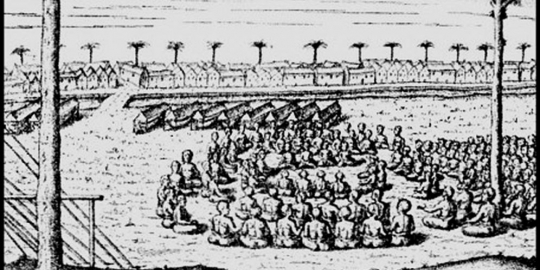

2. Jalannya “Pemberontakan”

Secara kronologis, persiapan-persiapan menuju “pembe-rontakan” di Cilegon, mungkin dapat diurutkan sebagai berikut:

- 4 Pebruari ─ 13 Maret 1888, diadakan 3 kali pertemuan di rumah H.

Marjuki di Tanara dihadiri oleh para ulama dari Serang, Anyer dan

Tangerang; yang kedua di Terate di rumah H. Asngari dihadiri oleh para

pemuka masyarakat dari Serang dan Anyer, sedangkan pertemuan berikutnya

di rumah H. Iskak di Saneja.

- Maret ─ April 1888, pertemuan di rumah K.H. Wasid di Beji, kemudian

di rumah H.M. Sadeli di Kaloran, dan berikutnya di rumah H. Marjuki di

Tanara, akhirnya kembali pertemuan di rumah K.H. Wasid.

- 23 Juni 1888 pertemuan terakhir, hadir para tokoh/ulama seperti H.

Marjuki, H. Wasid dan H. Ismail serta H. Iskak. Diduga dalam pertemuan

tersebut dibicarakan masalah kesediaan alat persenjataan, pembagian

tugas, penggerakan pengikut, serta penyelenggaraan latihan antara lain

pencak silat. Pada tanggal itu juga diperingati hari lahir pendiri

tarekat adiriyah; peringatan tersebut antara lain ditandai dengan

kenduri besar. Pada saat itu K.H. Wasid mengusulkan D-day pemberontakan

pada tanggal 12 Juli 1888, akhirnya ditetapkan tanggal pastinya adalah 9

Juli 1888.

Koinsidensi sejarah pada pematangan situasi tersebut antara lain :

- Akhir Juni berlangsung perhelatan besar, yakni perkawinan antara

putra Bupati Pandeglang dan putri Bupati Serang, di mana banyak hadir

para pejabat,

- Awal Juli, Residen Banten, Asisten Residen Anyer disertai bawahan Eropa dan pribumi melakukan inspeksi di afdeling Anyer,

- Adanya desas-desus munculnya naga besar pertanda akan datangnya musibah di kalangan penduduk,

- Dalam waktu dekat K.H. Wasid akan dipanggil ke pengadilan untuk penyelesaian suatu perkara,

- Beredarnya desas-desus larangan berdo’a dzikir, pesta dengan gamelan, tayuban, pesta perkawinan dan khitanan.

Pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 1888, diadakanlah pertemuan para

kiyai untuk persiapan terakhir/pematangan gerakan di rumah Haji Akhia di

Jombang Wetan. Hadir dalam pertemuan itu antara lain: Haji Sa’id dari

Jaha, Haji Sapiuddin dari Leuwibeureum, Haji Madani dari Ciora, Haji

Halim dari Cibeber, Haji Mahmud dari Tarate Udik, Haji Iskak dari

Seneja, Haji Muhammad Arsad (penghulu kepala di Serang) dan Haji Tubagus

Kusen (penghulu di Cilegon).

Untuk menutupi kecurigaan Belanda atas pertemuan itu diadakan suatu

kenduri besar. Sekitar jam 23.00, datang Nyi Kamsidah, istri Haji Iskak,

memberitahukan bahwa Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail ingin bertemu

dengan para kiyai yang hadir.

Maka setelah lewat tengah malam para kiyai segera berangkat ke Saneja

untuk mengadakan pertemuan kedua di rumahnya Haji Ishak. Dalam

pertemuan ini hadir pula Haji Abubakar, Haji Muhiddin, Haji Asnawi, Haji

Sarman dari Bengkung, dan Haji Akhmad, penghulu Tanara. Haji Ashik dari

Bendung, dan kiyai-kiyai dari Trumbu, tidak hadir dalam pertemuan ini

karena sudah dipastikan bahwa mereka akan memulai pemberontakan pada

hari Senin tanggal 29 Syawal atau 9 Juli 1888.

Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Haji Wasid dan Haji Ismail pergi

ke Wanasaba untuk mengadakan pembicaraan dengan murid-muridnya, di

antaranya Haji Sadeli dari Kaloran. Dari sana, keduanya pergi ke

Gulacir, ke rumah Haji Ismail; selesai shalat magrib dengan dikawal

sejumlah muridnya Haji Wasid berangkat ke Cibeber untuk kembali

mengadakan pertemuan dengan murid-muridnya yang lain.

Pertemuan itu dilangsungkan di dalam masjid ─ di luar masjid sudah

berkumpul pengikut-pengikut mereka, terutama dari Arjawinangun dan

Gulacir ─ yang juga dihadiri oleh Haji Burak, saudara Haji Tubagus

Ismail, Haji Abdulgani dari Beji, Kiyai Haji Abdulhalim dari Cibeber dan

Nuh dari Tubuy; untuk membicarakan langkah terakhir pemberontakan.

Pada hari itu juga dikirim utusan-utusan ke berbagai jurusan; Haji

Erab diutus ke Haji Mohamad Asyik, Bendung, Haji Mahmud dan Haji Alfian

diutus menemui Haji Abdulrazak, Tanara, Nasaman dan Sendanglor ke

Cipeundeuy menemui Kiyai Haji Sahib, Haji Abdulhalim dan Haji Abdulgani

ke Tunggak menemui Haji Usman, Haji Kasiman di Citangkil dan Haji Mahmud

di Terate Udik. Ketiga yang terakhir ini diperintahkan untuk

mengerahkan pejuang-pejuang dari Anyer untuk segera bergerak supaya

pagi-pagi sekali sudah berada siap di Cilegon.

Sementara itu, setelah pertemuan di rumah Haji Ishak, beberapa kiyai

kembali lagi ke pesta di rumah Haji Akhiya, yang pada keesokan harinya,

Minggu, 8 Juli 1888, diadakan arak-arakan sambil meneriakkan takbir dan

kasidahan yang dimulai dari rumah Haji Akhiya di Jombang Wetan dan

berakhir di rumah Haji Tubagus Kusen, penghulu Cilegon.

Para kiyai dan murid-murid mereka memakai pakaian putih-putih dengan

ikat kepala dari kain putih pula sambil membawa pedang dan tombak. Pada

malam harinya barisan bertambah panjang bergerak dari Cibeber ke arah

Saneja dipimpin langsung oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail ─ yang

kemudian dijadikan sebagai pusat penyerangan.

Malam itu juga, dari Saneja, Haji Tubagus Ismail memimpin

pengikut-pengikutnya dari Arjawinangun, Gulacir dan Cibeber bergerak

menuju Cilegon untuk menyerang para pejabat pemerintah kolonial.

Pada hari Senin malam tanggal 9 Juli 1888,

diadakanlah serangan umum ke Cilegon. Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman

dari Arjawinangun dan pengikutnya menyerang dari arah selatan,

sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Kiyai Haji Wasid, Kiyai Haji Usman

dari Tunggak, Haji Abdul Gani dan Beji dan Haji Nuriman dari Kaligandu

menyerang dari arah utara.

Dengan memekikkan kalimat takbir mereka menyerbu beberapa tempat di

Cilegon. Pasukan dibagi dalam beberapa kelompok: kelompok pertama

dipimpin oleh Lurah Jasim, Jaro Kajuruan, menyerbu penjara untuk

membebaskan para tahanan; kelompok kedua dipimpin oleh Haji Abdulgani

dari Beji dan Haji Usman dari Arjawinangun menyerbu kepatihan, dan

kelompok ketiga dipimpin oleh Kiyai Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman

dari Tunggak menyerang rumah Asisten Residen.

Sedangkan Haji Wasid dengan beberapa pengawalnya tetap di Jombang

Wetan memonitor segala kegiatan penyerbuan (Kartodirdjo, 1984:301-303).

Dalam keadaan yang kacau itu, Henri Francois Dumas, juru tulis di

kantor Asisten Residen, dapat dibunuh oleh Haji Tubagus Ismail, demikian

juga Raden Purwadiningrat, ajun kolektor, Johan Hendrik Hubert Gubbels,

asisten residen Anyer, Mas Kramadireja, sipir penjara Cilegon, dan

Ulric Bachet, kepala penjualan garam ─ semuanya adalah orang-orang yang

tidak disenangi rakyat.

Sedangkan Patih Raden Pennah, seorang pegawai negeri yang

kebelanda-belandaan lolos dari kematian, karena dia sedang di Serang

waktu itu. Tokoh fenomenal yang menjadi salah seorang korban, adalah

Raden Tjakradiningrat, wedana Cilegon, yang menurut PPA. Djajadiningrat

“tempat kediamannya tidak di dekat-dekat orang Eropah atau di

dekat-dekat Ambtenar-ambtenar boemipoetra lain” (1936:55), sehingga ia

termasuk “orang yang tidak berdosa” (1936:56).

Seperti yang sudah direncanakan semula, berbarengan dengan kejadian

di Cilegon ini, di beberapa tempat juga meletus pemberontakan, seperti

di Bojonegara, Balegendong, Krapyak, Grogol, Mancak dan Toyomerto. Di

daerah Serang, pemberontakan dipimpin oleh Haji Muhammad Asyik, seorang

ulama dari Bendung, Haji Muhammad Hanafiah dari Trumbu dan Haji Muhidin

dari Cipeucang. Pusat-pusat kegiatan mereka ialah Bendung, Trumbu,

Kubang, Kaloran dan Keganteran.

Sehari semalam kekacauan tidak dapat diatasi, Cilegon dapat dikuasai

sepenuhnya oleh pasukan “pemberontak”. Tetapi seorang babu (pembantu

rumah tangga) Gubbel dapat melarikan diri ke Serang membawa kabar

kejadian di Cilegon itu. Maka Bupati bersama Kontrolir dengan 40 orang

serdadu yang dipimpin oleh Letnan I Bartlemy berangkat ke Cilegon.

Terjadilah pertempuran hebat antara para pemberontak dengan tentara

kolonial yang memang sudah terlatih baik, sehingga akhirnya kerusuhan

dapat dipadamkan. Haji Wasid sebagai pemimpin pemberontakan dihukum

gantung, sedangkan yang lainnya dihukum buang; Haji Abdurahman dan Haji

Akib dibuang ke Banda, Haji Haris dibuang ke Bukit Tinggi, Haji Arsyad

Thawil dibuang ke Gorontalo, Haji Arsyad Qashir dibuang ke Buton, Haji

Ismail dibuang ke Flores, dan banyak lagi lainnya dibuang ke Tondano,

Ternate, Kupang, Menado, Ambon, dan Saparua; semua pimpinan

pemberontakan yang dibuang ini ada 94 orang.

Kejadian “Geger Cilegon” itu mempunyai arti penting

dalam sejarah pergerakan nasional, karena setelah kejadian itu Belanda

menginstruksikan supaya semua peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan

hendaknya jangan menyinggung perasaan keagamaan rakyat jajahan. Walau

pun akhirnya pemberontakan itu mengalami kegagalan secara fisik, namun

sangat bermakna sebagai sebuah gambaran dari rasa ketidakpuasan dan

kebencian seluruh rakyat terhadap penjajah.

Rakyat kebetulan tidak memiliki pemimpin formal untuk menyalurkan

aspirasinya sehingga untuk menyalurkan ketidakpuasan itu, dalam bentuk

pemberontakan, kepemimpinannya dipercayakan kepada pemimpin kharismatik

yakni para kiyai dan ulama.

Dalam tahun-tahun berikutnya, bekas dan akibat pemberontakan Cilegon

ini cukup mendalam di kedua belah pihak. Rakyat Banten sangat benci

kepada penjajah Belanda dan pamongpraja yang menjadi kaki-tangannya;

sebaliknya pihak penjajah juga menaruh kewaspadaan tinggi untuk daerah

Banten dengan rakyatnya sangat militan itu.

Banyaknya pemberontakan rakyat yang dipimpin para ulama Islam ini

erat juga kaitannya dengan politik keagamaan yang diterapkan kaum

penjajah. Di samping mereka terlalu meng-eksploitir tanah jajahan tanpa

dibatasi rasa kemanusiaan, juga pemerintah kolonial “merambah” dalam

kehidupan keagamaan masyarakat; masalah yang dianggap paling mendasar

dalam kehidupan manusia.

Hal ini tidak lepas dari motivasi pertama pengembaraan orang-orang

Eropa, di samping untuk mencari keuntungan perdagangan juga dilandasi

oleh rasa benci dan permusuhan kepada orang-orang yang beragama Islam.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ekspansi Portugis harus dilihat sebagai

kelanjutan dari Perang Salib.

VOC, sebagai perusahaan dagang milik Belanda pun tidak lepas dari

tugas penghancuran umat Islam dan penyebaran agama Kristen kepada

penduduk di Nusantara (Suminto, 1985: 17). Keadaan demikian terlihat

juga pada abad ke-19 dan ke-20, melalui beberapa peraturan dan

pelaksanaan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda.

Partai-partai di parlemen Belanda dapat dikelompokkan kepada partai

agama dan non agama. Kedua golongan ini saling berebut mempengaruhi

semua keputusan parlemen, yang selanjutnya dilaksanakan pemerintah

Belanda.

Pada dasawarsa terakhir abad ke-19 kelompok non agama memperoleh

kemenangan dalam parlemen. Namun pada peralihan abad ke-20 kemenangan

beralih kepada kelompok agama. Dengan keadaan ini pemerintah Hindia

Belanda haruslah mendukung sebanyak mungkin usaha kristenisasi yang

banyak dilakukan organisasi swasta.

Dukungan terhadap kristenisasi Hindia Belanda dipertegas sejalan

dengan “politik hutang budi”; yaitu kemudahan bagi organisasi zending

Kristen mendirikan sekolah bagi penduduk bumiputra, untuk sedikit demi

sedikit melupakan agamanya (Islam) dan kemudian beralih kepada agama

Kristen.

Masalah kristenisasi di Hindia Belanda ini erat juga kaitannya dengan

masalah menghadapi pemberontakan yang dilakukan umat Islam. Dengan

mengkristenkan sebanyak mungkin penduduk di Nusantara maka pemberontakan

akan semakin berkurang.

Karena itulah “zending Kristen harus dianggap sebagai faktor penting

bagi proses penjajahan, bahkan perluasan kolonial dan ekspansi agama

merupakan gejala simbiose yang saling menunjang”. Pemerintah Belanda

berpendapat bahwa apabila bangsa Indonesia ini memeluk agama Kristen,

yakni menjadi seagama dengan penjajahnya, maka berarti mereka tidak akan

lagi membahayakan bagi pemerintahan Belanda.

Tetapi dalam kenyataannya, justru karena tekanan kegiatan missi

penyebaran agama Kristen yang menggebu-gebu ini reaksi perlawanan dari

rakyat Indonesia makin lebih militan lagi menentang penjajah Belanda.

Sehingga orang Indonesia dalam menyebut orang-orang Belanda sebagai “setan”, “kapir landa”

─ sebutan yang di samping menggambarkan kebencian mendalam juga

menganggap mereka itu adalam musuh-musuh Islam dan kaum muslimin.

Tidaklah mengherankan apabila orang Islam yang mengirimkan anaknya

untuk belajar di sekolah Belanda, ataupun sekolah Jawa/Melayu yang

didirikan Belanda, sering dituduh menyuruh anak-anaknya masuk agama

Kristen. Maka tidak jarang seorang kiyai atau seorang guru mengaji

mengeluarkan fatwa bahwa memasuki sekolah-sekolah Belanda adalah haram,

atau sekurang-kurangnya menyalahi Islam.

Bahkan beredar fatwa yang menyatakan bahwa berpakaian ala Eropa ─

lebih-lebih memakai dasi, celana pantalon dan topi ala Eropa ─ dihukumi

haram, dan pemakainya dikatakan kafir. Demikian juga dengan orang Islam

yang bekerja menjadi pegawai di kantor pemerintah Belanda, misalnya

sebagai pamongpraja, masyarakat mencemooh mereka sebagai “anjing belanda”.

Keyakinan yang memandang rendah semacam itulah yang mendasari kenapa

penduduk asli Banten yang bersedia bekerja menjadi pamongpraja pada masa

pemerintahan Hindia Belanda sangat sedikit. Keadaan semacam ini pun

membuat pemerintah Belanda mengalami kesulitan mengangkat pejabat

pamongpraja asli dari Banten yang cakap (baca: pernah belajar di sekolah

Belanda).

Oleh karenanya, untuk mengisi kekosongan pegawai pamongpraja ini,

pemerintah kolonial lebih banyak mengangkat pegawai yang berasal dari

Priyangan, seperti dari Bogor dan Bandung. Hal demikian sering

menimbulkan konflik tertentu yang saling mencurigai satu sama lain; yang

pada hakekatnya berawal mungkin dari perasaan irihati para pamongpraja

asli daerah Banten terhadap para pamongpraja pendatang.

Ketakutan yang didasari kecurigaan ini pula yang menyebabkan

banyaknya pegawai asal Priyangan yang ikut melarikan diri ketika pasukan

Jepang keluar dari Banten. Imbas dari keadaan ini masih terasa sampai

pasca kemerdekaan. Rupanya, walaupun memang kebanyakan rakyat Banten

bukan orang yang mempunyai pemahaman mendalam tentang keislaman, bahkan

mungkin bukan termasuk orang yang taat menjalankan agamanya, namun dalam

hal rasa sentimen keagamaan mereka cukup tinggi…..

Bagikan ini: